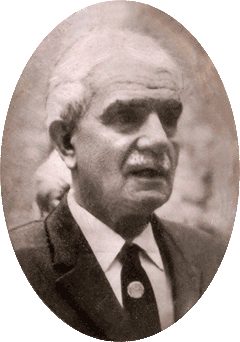

Joseph-Noël Clamon

« C’est à l’âge de quatorze ou quinze ans que Guy Tournier, un copain du lycée me dit qu’il faisait partie d’un groupe folklorique avignonnais : "L’Académie Provençale" dirigée par M. Clamon. Ce copain précisait qu’il y avait dans ce groupe plein de filles, et qu’elles étaient même très jolies ! M. Jean-Noël* Clamon, ainsi prénommé parce qu’il était né un soir de Nativité, habitait une très vieille bâtisse provençale, rue de la Monnaie, à Villeneuve-les-Avignon. Âgé de près de soixante-dix ans, Il se disait un peu félibre, c’est-à-dire un peu poète, un peu chanteur, un peu blagueur, grand amateur de la langue provençale des Aubanel et autre Roumanille. Grand, alerte, très élégant, portant un chapeau de feutre noir, "un capeou", devrais-je dire, pantalon de velours marron, chemise à fleurettes indiennes et lacet rouge autour du cou, il ressemblait bigrement à Frédéric Mistral. Le cheveu au vent, une fine moustache toujours bien brossée, il avait dû être durant sa jeunesse un séducteur de première, car nous voyions bien, malgré son âge avancé, qu’il disposait toujours, d’un petit succès avec la gent féminine, et qu’il en éprouvait apparemment un plaisir non dissimulé. À la tête de "l’Académie Provençale" depuis des lustres, il contribuait à transmettre à ce groupe, une notoriété incontestable, dépassant de loin les pourtours du Comtat Venaissin.

« C’est à l’âge de quatorze ou quinze ans que Guy Tournier, un copain du lycée me dit qu’il faisait partie d’un groupe folklorique avignonnais : "L’Académie Provençale" dirigée par M. Clamon. Ce copain précisait qu’il y avait dans ce groupe plein de filles, et qu’elles étaient même très jolies ! M. Jean-Noël* Clamon, ainsi prénommé parce qu’il était né un soir de Nativité, habitait une très vieille bâtisse provençale, rue de la Monnaie, à Villeneuve-les-Avignon. Âgé de près de soixante-dix ans, Il se disait un peu félibre, c’est-à-dire un peu poète, un peu chanteur, un peu blagueur, grand amateur de la langue provençale des Aubanel et autre Roumanille. Grand, alerte, très élégant, portant un chapeau de feutre noir, "un capeou", devrais-je dire, pantalon de velours marron, chemise à fleurettes indiennes et lacet rouge autour du cou, il ressemblait bigrement à Frédéric Mistral. Le cheveu au vent, une fine moustache toujours bien brossée, il avait dû être durant sa jeunesse un séducteur de première, car nous voyions bien, malgré son âge avancé, qu’il disposait toujours, d’un petit succès avec la gent féminine, et qu’il en éprouvait apparemment un plaisir non dissimulé. À la tête de "l’Académie Provençale" depuis des lustres, il contribuait à transmettre à ce groupe, une notoriété incontestable, dépassant de loin les pourtours du Comtat Venaissin.

Il y avait à Avignon deux groupes folkloriques. "L’Académie Provençale" de Clamon, et le second, "Lou Riban di Prouvenço", dirigé par Mlle Duret, vieille célibataire fluette, mais dotée d’une énergie peu commune. Lorsqu’il rageait un peu à l’encontre de Mlle Duret, M. Clamon prétendait haut et fort que le groupe de "l’usurpatrice" n’avait pas sa place sur Avignon, car ses danseuses portaient le costume traditionnel des Arlésiennes, qui n’avait rien à voir avec l’authentique costume du Comtat Venaissin, le nôtre ! Une véritable guerre des tranchées s’était établie entre ces deux personnages hauts en couleurs et au fort caractère, pour l’attribution dans la région, de telle ou telle manifestation folklorique. L’émulation qui régnait entre ces deux groupes rendait leurs prestations réciproques exemplaires.

Ma tante Simone habitait la même rue que M. Clamon et elle le connaissait très bien. Un jour, sur ma demande, elle me présenta à lui. Je souhaitais vraiment, comme Guy Tournier, devenir danseur de farandole, faire quelques voyages dans la région, mais surtout rencontrer des âmes féminines esseulées.

Clamon était le musicien du groupe. Entendez par là qu’il était le "fifre" ou si vous préférez, "le tambourinaire", celui qui, dans la tradition provençale joue du galoubet et frappe sur un tambourin.  Dans la conversation, je lui ai certainement parlé de mon passage éclair au conservatoire, lorsque j’avais onze ans et de ma dextérité à jouer sur mon pipeau en bakélite à six trous. Aussitôt, après qu’il eût observé ma frêle constitution de presque adolescent, il me dit qu’il ne recherchait pas tant un danseur qu’un instrumentiste. Il me confia sur le champ un galoubet, me demanda de souffler, et, surprise, il sembla que j’étais assez doué ! Quinze ou vingt jours après, j’arrivais à sortir, presque sans faute, de mémoire, une grande partie du répertoire de la musique folklorique provençale. »

Dans la conversation, je lui ai certainement parlé de mon passage éclair au conservatoire, lorsque j’avais onze ans et de ma dextérité à jouer sur mon pipeau en bakélite à six trous. Aussitôt, après qu’il eût observé ma frêle constitution de presque adolescent, il me dit qu’il ne recherchait pas tant un danseur qu’un instrumentiste. Il me confia sur le champ un galoubet, me demanda de souffler, et, surprise, il sembla que j’étais assez doué ! Quinze ou vingt jours après, j’arrivais à sortir, presque sans faute, de mémoire, une grande partie du répertoire de la musique folklorique provençale. »

Robert Garcia Avignon, j’ai grandi avec toi 2015.

* Il se prénommait en fait Joseph-Noël.

Elle devait finir sa journée dans un bistrot louche, et manger sa maigre pitance aux côtés d’un nouveau "suce-raque", nouveau compagnon de galère avec qui elle allait une fois de plus toucher le fond de l’abîme.

Elle devait finir sa journée dans un bistrot louche, et manger sa maigre pitance aux côtés d’un nouveau "suce-raque", nouveau compagnon de galère avec qui elle allait une fois de plus toucher le fond de l’abîme.